2017年5月10日 発行

■ロシアの絵本の源流をたどる

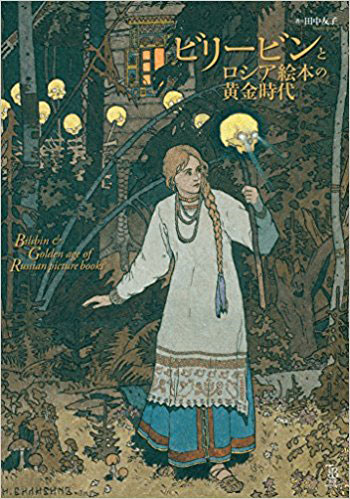

ビリービンの絵本

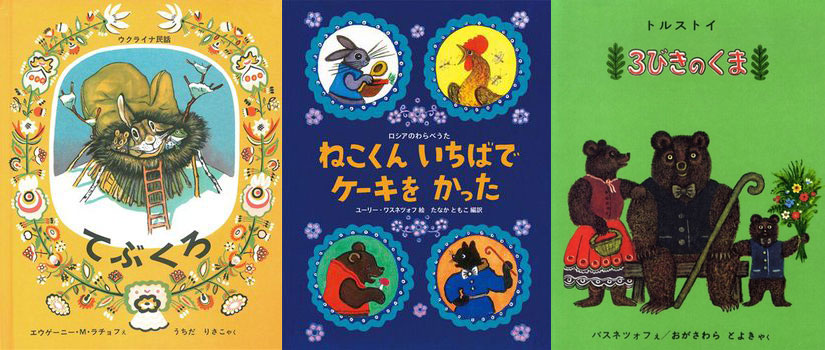

左『てぶくろ』(福音館書店)

中『ねこくんいちばでケーキをかった』(岩波書店)

右『3びきのくま』(福音館書店)

石巻まちの本棚に、ロシアの作家の絵本がたくさんやってきた。東日本大震災の映像を見て心を痛めたロシアの絵本作家のみなさんが、自分の本の印税の一部を貯めて寄付してくださった絵本たちだ。

ロシアの絵本というと、真っ先に思い出すのは、『てぶくろ』(エウゲーニー・M・ラチョフ さく/うちだ りさこ 訳/福音館書店)だ。詳細に描かれた変化するてぶくろの様子、動物たちの美しい色鮮やかな衣装、表紙に描かれた花の装飾模様、おそらく筆で描かれた黒い線に水彩絵の具で彩色した絵が印象的だ。

トルストイ作の『3びきのくま』もいろいろな画家による絵本が何冊も出版されているが、私はバスネツォフ 絵/小笠原 豊樹 訳/福音館書店刊が一番だと思う。細かく描きこまれた森の様子、装飾的な植物の絵、暗い色調のように思えて色鮮やかな独特な雰囲気の絵が、自然豊かなロシアの風土を想像させてくれて、ついつい物語の世界に引き込まれてしまう。

『ねこくん いちばで ケーキを かった――ロシアのわらべうた』(ユーリー・ワスネツォフ 絵/たなか ともこ 訳/岩波書店)の絵もいい。まちの本棚でロシアの絵本を眺めながら、このロシア絵本の独特な美しさの秘密は何なのだろうとずっと思っていた。

インターネットが発達して、読みたい本はキーワードを入れて探すことが多くなったが、それだけでは得られない情報というものもある。不思議なもので、図書館や書店の本棚を眺めていると、読みたいと思っている本や知りたいと思っている情報が書かれた本がポンと視界に入ってくることが多いような気がする。

いや、本というものは念じていると自らやってきてくれるものなのかもしれない。図書館で何気なく本棚を眺めていたら、『ビリービンとロシア絵本の黄金時代』(田中友子著/東京美術)が目に付いた。パラパラとページをめくると、なんと釘付けになってしまった!

イワン・ビリービンは1876年に帝政ロシアの首都サンクトペテルブルクで生まれた画家だ。フランスのアール・ヌーヴォーやドイツのユーゲント・シュティールと同じ流れをくむ画家で、リムスキー・コルサコフやムソルグスキー、ストラヴィンスキーなどのオペラやバレエの舞台デザインや、グラフィックデザインの仕事、とりわけ祖国ロシアの民話の世界に強く関心を持ち、多くの絵本を残している。

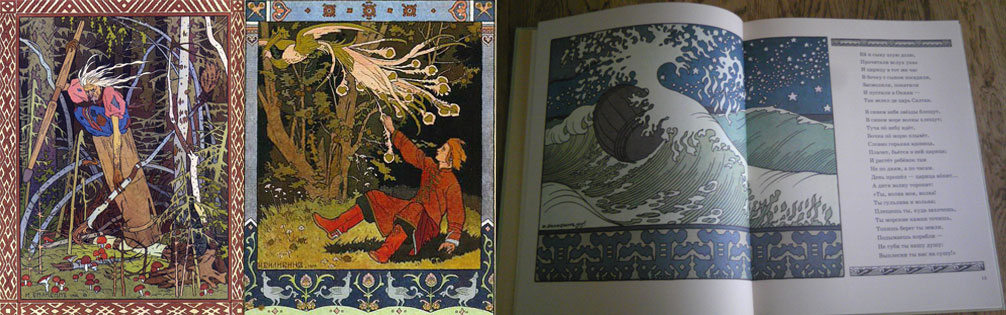

ストラヴィンスキーのバレエにもなっている伝説の鳥「火の鳥」が出てくる民話『イワン王子と火の鳥と灰色オオカミ』や魔法でカエルにされた世にも美しいワシリーサ王女の話『カエルの王女』、ロシア民話でおなじみのヤガー婆が出てくる『うるわしのワシリーサ』など数も多い。その絵その時代では珍しい十二色刷りで繊細で美しい。

例えば、太陽を象徴する赤い騎士や夜を司る黒い騎士、臼に乗って移動するヤガー婆の姿は印象的だ。ロシアの伝統的な民話だけでなく、プーシキンの創作民話も手掛けている。『サルタン王物語』では、北斎の「富嶽三十六景」を思わせる波の絵が描かれている。ビリービンは日本の浮世絵にも強く影響を受けているのだ。

ビリービンは、ロシアの民家で収集した大量の民具や風景や建物のスケッチを多く残しているという。ロシアの自然の風景や民衆の生活、そして西欧と東洋の芸術が交じり合って彼の世界が生み出された。

現代のロシア絵本の独特の美しさの源は、ビリービンの絵本なのではないか。私にはそう思える。

ところで、先日、テイラー文庫へ送っていただく絵本についての相談を受けたので、石巻専修大学の図書館に行ってみた。東日本大震災で犠牲になったアメリカ出身の教師テイラー・アンダーソンさんの遺志に基づいて設立された基金によって、彼女が勤務した小学校などいくつかの場所に英語の絵本が寄贈されているのだが、その中の一つが大学の図書館にもある。

当初はテイラーさんが好きだった絵本や書籍が中心だったようだが、広く英語に親しむことができる内容の本ということで集められていくうちに、まとまりのないものになってしまい返って利用しにくくなってしまったので、何か良い方法がないかということだった。

私はしばらく考えて、コールデコット賞を受賞した絵本をそろえてみてはどうだろうと提案した。コールデコット賞は、アメリカの児童図書館協会がアメリカでその年に出版された最も優れた子どもの絵本に与えられている賞だ。私たちがよく目にするアメリカ絵本の作家は、必ずと言っていいほど一度はこの賞を受賞している。

石巻専修大の図書館で絵本をチェックしていた時に、男性の職員にコールデコット賞の話をしたら、「それはいいですね」と言ってもらえた。「賞」という言葉は、受けが良いようだ。

この賞の名前だが、イギリスの絵本作家ランドルフ・コールデコット(1846~1886)に由来する。現代のアメリカ絵本の源流がコールデコットの絵本というわけだ。

どんな世界でもそうなのだと思うが、その世界のターニングポイントになる作家がいるのだと思う。賞の名前に名を残し、今でも人々に名前も業績も記憶していられる作家と、立派な業績を成したとしても、忘れられてしまう作家。ビリービンは、最後、第二次世界大戦中のレニングラードで餓死したのだそうだ。

その後、ロシアは民衆の国ソヴィエト社会主義国となり、ビリービンが愛した民話は、非科学的な物語と国の政策で排除され伝えられなくなってしまう。

あの宮崎駿監督もビリービンの絵本に強く影響を受けたそうだ。こんなに影響を与えた絵本作家なのに、両者の違いはなんと対照的なことか。絵本の世界も政治の世界と無縁ではないと思うと、悲しい気がするのだが…。

㊧臼に乗って現われたヤガー婆 |