ヨーダの本棚No.38(もみの木通信No.38)

2016年12月14日 発行

特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワークによる「石巻に恋しちゃった」という企画をきっかけに、私設の図書館・石巻まちの本棚で子どもの本を読む会を開くことになった。こちらは、参加者がテーマに沿った本を一冊持ち寄って、あーだこーだと好きなことを語り合う会にしたいと思っている。例えば、11月の石巻市図書館の子どもの本を読む会のテーマは、『エルマーのぼうけん』(クルース・スタイルス・ガネット作 /ルース・クリスマン・ガネット絵 /渡辺茂男訳/福音館書店)とそのシリーズだったが、話題になったのはエルマーが食べるみかんの数の多さ。こんな感じでたわいないことを話せたらいいな。毎月第2水曜日午後6:30〜8:00、詳細は黄色いA5版のチラシにて。参加待っています!

■こんなところにクリスマス

『ぐりとぐらのおきゃくさま』

中川 李枝子作

山脇 百合子絵

福音館書店

|

『ゆきむすめ』

内田 莉莎子作

佐藤 忠良絵

福音館書店

|

私が指導するラボ依田パーティでは、毎年12月にクリスマス会を開いて絵本などの物語を劇化して発表することに決めている。そこで今年は、子どもたちに何を発表するか決めなさいというと、小学校1年生女の子2人のグループが、二人でやるからぐりとぐらがいいかなと言い出した。なるほど、『ぐりとぐらのおきゃくさま』(中川 李枝子作・山脇 百合子絵・ 福音館書店)ならば、サンタクロースもでてくるし、クリスマス会にはぴったりだ。森で大きな足跡を見つけたのねずみのぐりとぐらが、足跡が自分たちの家まで続いていることに気が付き、家に入ると大きな赤いオーバーコートはかけてあるし、白いマフラーや、大きな袋が置いてあって、だれがいるんだろうと不思議に思っていると台所からはいい匂い。家にいたのはなんとサンタクロースで、ぐりとぐらにプレゼントするために大きなケーキを焼いていたというおはなし。クリスマス会にはケーキも作るし、会場の参加者みんなでケーキを食べれば動物たちが集まってケーキを食べる最後の場面そのものが体験できる。この物語を発表すれば、きっと楽しい会になるに違いない。

ところが、いざ取り組み始めると二人はぐりとぐらは嫌だと断固拒否。まだもう少し時間もあるし、そんなに嫌なら変えてもいいよと私がいうと、二人が選んだ絵本は、ロシア民話の『ゆきむすめ』(内田 莉莎子作・佐藤 忠良絵・福音館書店)。子どもがいない老夫婦が作った雪の像に命が宿り、ゆきむすめは老夫婦の娘となるが、夏になり友だちの誘いで出かけた森でたき火を飛び越える遊びに加わり溶けて消えてしまうというおはなし。クリスマス会という楽しい会だし、私としては楽しいおはなしを選びたいと思ったのに、悲しくて切ない物語だ。ちょっとテンションが下がりそうだが、何もしないよりはいいかと二人の選択を尊重することにした。

さて、たき火を飛び越せないゆきむすめが友だちに「とべないの?」「こわいのね」と笑われる場面を再現するのも嫌な感じだし、どうしたものか途方にくれ、「学校の国語の時間はどんなことしているの?」と聞くと、二人は国語の教科書の物語を上手に暗唱しはじめた。違う小学校なのにやっていることが全く同じなのも不思議な気がするが、なかなか上手に暗唱する。じゃあ、『ゆきむすめ』も同じように暗唱してみようと私が提案すると、乗り気になった二人。けれども翌週になるとやっぱりその気にならないらしい。発表の日が近づくし、指導する方の私もイライラ。そんな私の気持ちを察知するのか、子どもたちはますますふざけたり泣き出したり…。あ〜ぁ、発表はどうなるんだろう…。

困ったなあと腕組みしていてもこの悪循環は断ち切れないので、原点に戻ってもう一度絵本を読み返してみた。すると、お人形をゆきむすめに見立ててゆきむすめをかわいがる老夫婦を子どもたちが疑似体験すれば気持ちが変わるかもしれないとひらめいた。おじいさんが買ってあげた赤い皮の長靴は無理でも、フェルトの長靴なら作れそう。おばあさんが買ってあげたサテンの緑色のリボンは、きっと手芸品店に売っているはず。早速出かけていって店先でいろいろと物色していると、あれ?おじいさんとおばあさんがゆきむすめに買ってあげた靴とリボンもクリスマスカラーじゃない。ひょっとして、ゆきむすめってクリスマスと関係がある?

ウキペディアによると、ロシア民話の中でゆきむすめと日本語に訳されるスネグーラチカは、西欧のサンタクロースに該当するジェド・マロースの孫娘で、子どもたちとサンタクロースを仲立ちする役柄になっているらしい。なんと子どもたちは無意識のうちにクリスマス会にふさわしい物語を選んでいたのだ。子どもの直感は鋭い。

おはなし会のプログラムを作るにあたって、悲しい感情や怒りの感情は幼い子どもも理解しやすいが可笑しいという感情はかなり成長しないと理解できないものだから、笑い話を取り上げるなら対象に気をつけてと言われたことがある。『ゆきむすめ』の悲しい切ないおはなしには、小1でも容易に感情を理解でき、心の深い部分を揺さぶるものがあるのだろう。小さなころから大好きなおはなしの一つと『ゆきむすめ』を勧めてくれる大学生もいる。『ゆきむすめ』の初版は1966年とかなり古い絵本だが、世の中がどんなに変わろうと、子どもの心を揺さぶる物語は変わらないものなのだろう。

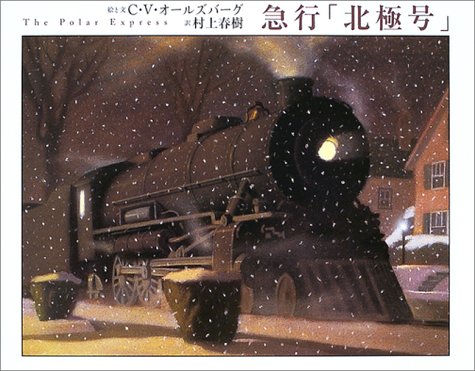

子どもの直感と言えば、図書館の本棚には大人でもなかなか目的の本を見つけるのが難しいぐらい膨大な量の本が収まっているというのに、幼い子どもがステキな絵本を見つけてきて驚くことがある。そろそろ町にクリスマスソングが流れるころ、当時3歳だった電車好きの息子が図書館の本棚から『急行「北極号」』(クリス・ヴァン・オールズバーグ作・村上 春樹訳・あすなろ書房)という絵本を見つけてきた。この本は、初版は1985年に発刊され、2004年に『ポーラーエクスプレス』という題名で映画になっているので、知っている人も多いかもしれない。クリスマス・イブの夜、サンタクロースを待っていた少年の前に急行「北極号」があらわれる。北極号に乗り込んだ少年はクリスマスのおもちゃが全て作られているという北極点の町に行き、幸運にも子どもたちの中から選ばれ、プレゼント第一号として、ずっと欲しかったサンタのそりに付いた鈴を受け取る。サンタを信じる子どもだけに聞こえる鈴の音。クリスマスというとサンタクロースのオーバーコートのように鮮やかな色調をイメージするが、この絵本は抑えた色調で、パステルで丁寧に描かれ、サンタクロースを信じていなくてもその鈴の音が聞こえてきそうな神秘的な絵本だ。

その後も息子は何度も、いつの間にか『急行「北極号」』を本棚から見つけてきていた。子どもはクリスマスであろうとなかろうと関係なく好きな本を何度でも読んでもらいたいものらしい。年が明けて暖かくなっても、息子は『急行「北極号」』を見つけてきて図書館から借りていた。クリスマスが近いからクリスマスの本を読もうと思うのは大人だけなのかもしれない。

さて、『ゆきむすめ』を選んだ二人の女の子たちは、このおはなしをちゃんと発表しようと思ってくれるだろうか。ゆきむすめがサンタクロースの孫娘だってことは、大人だけの秘密にしておこうかな。きっとそんなことは二人が『ゆきむすめ』を気に入った理由ではないのだから…。

『急行「北極号」』

クリス・ヴァン・オールズバーグ作

村上 春樹訳

あすなろ書房

|

Copyright (c) Yoda Harumi, 2016 All Rights Reserved.