2016年9月23日 発行

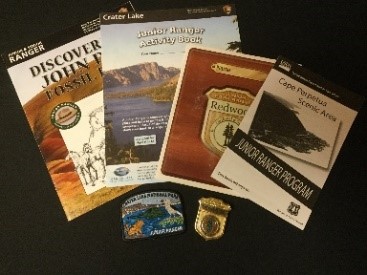

7月末から8月半ばまで、ラボ国際交流プログラムのオレゴン国際キャンプに引率者として行ってきた。体力に不安はあったが最後まで中高生と生活を共にでき、普通の旅行では絶対にできない体験をたくさんして充実した毎日だった。 アメリカの国立公園は、青少年教育に熱心だ。まず、Junior Ranger Programs(ジュニアレンジャープログラム) という制度。国立公園内やビジターセンター、博物館でジュニアレンジャーブックというパンフレットをもらって、その中に書かれたクイズなどのアクティビティをこなすと、ジュニアレンジャーに認定されてバッジがもらえる。今回のキャンプでは、日本の子どもたちも4か所でこのプログラムに挑戦した。アメリカの子どもたちに助けてもらいながら、どの子もバッジをもらおうと一生懸命アクティビティを楽しんで、普通に観光する以上に自然や文化について学んでいたように思う。それから、国立公園のど真ん中の一般の観光客立ち入り禁止の区域に、青少年の教育のためだけに使用できるキャンプ場があったりもした。日本では、考えられない好待遇だ。 アメリカでは、図書館の児童書コーナーがとても充実していると聞いたことがある。子どもの読書環境といい、自然科学教育といい、アメリカという国は、学校以外での青少年の教育がなんと充実していることか!日本もなんとかならないのだろうか。理科教育もオタク文化も、学校以外の工夫を凝らした青少年教育があってこそ花開くと思うのだがなぁ〜。建物を作ることばかりに力を注がないで、ね。

■絵本が生まれた国だからわかること

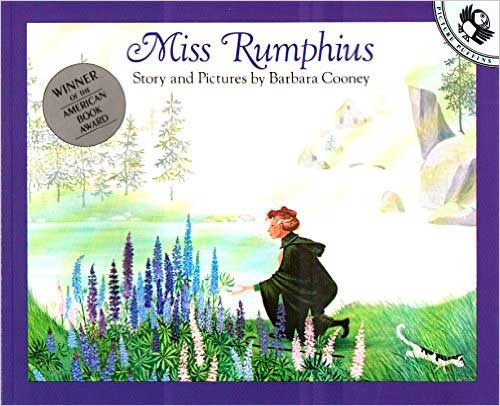

『ルピナスさん―小さなおばあさんの話―』

バーバラ・クーニー さく/かけがわ やすこ 訳

ほるぷ出版

先にも書いたが、私はこの夏、10代の子どもたちと3週間、テントやキャビンで泊まりながらアメリカの西海岸北部を旅してきた。その旅の最後に滞在したキャンプ場は、ポートランドのオレゴン科学産業博物館(通称OMSI)が海の近くのニューポートの町の一角を買い取って整備し、今年の3月にオープンしたばかりで、とても気持ちが良い場所だった。それまで、テント泊やRedwoodsのキャビン泊まりで、それはそれで素晴らしい場所だったのだが、電気もなく水も限られ、食事も自分たちで用意する質素な生活を続けてきた子どもたちにとって、このキャンプ場の快適なこと!シェフの作る食事を満腹になるまで食べられるし、シャワーも浴びられる。おまけに、今までの砂漠や森林と異なった海岸のアクティビティも、一味違って最高の毎日だ。

けれども、このキャンプ場にも一つだけ難点があった。なにせ3月にオープンしたばかりで、建物以外の場所は、砂地の草原なのだ。人工芝を植えた機械的な公園よりもはるかにいいが、所々小さな苗木があるだけの雑草が生い茂る広場は、今まで見てきた大自然の森に比べると味気ない。ちょっとさみしいなと思いながら建物の周りを歩いていて、ふと見ると、雑草に混じってルピナスの小さな紫の花が咲いている。あれ?と思った私、夕食で施設の責任者のアンさんの隣に座ったので、彼女に「『ルピナスさん』って絵本を知っていますか?」と尋ねてみた。『ルピナスさん』という絵本は、一人の女性の一生をえがいた絵本だ。アリスという名の女の子は、幼い頃、育ててもらったおじいさんから、遠くの国々の話を聞くと必ず、「大きくなったら、わたしもとおくにいく。そして、おばあさんになったら、海のそばの町にすむことにする」と約束する。するとおじいさんは、3つ目の約束「世の中を、もっとうつくしくするために、なにかする」ように言う。アリスは成長して、ミス・ランフィアスと呼ばれるようになり、前の2つの約束は果たすことができた。しかし、3つ目の約束のために何をすればよいか悩んだ末、町中の人々に不審に思われながらも至る所にルピナスの種を撒く。そして町中に美しい花が咲き、アリスは最後には、みんなに親しみを込めて「ルピナスさん」と呼ばれるようになったという物語だ。

作者のバーバラ・クーニーはアメリカの絵本作家で、この本は確か賞をもらっているはず。彼女なら知っているだろうと思ったので、私のたどたどしい英語で一生懸命ストーリーを説明すると、アンさんはその絵本ならば知っているとスマートフォンで検索して確認してくれた。私はてっきり、ここのキャンプ場も『ルピナスさん』の絵本に習って、花のシーズンにきれいなルピナスの花が咲き乱れるようにルピナスの種を撒いたのかと思って聞いたのだが、アンさんから返ってきたのは、「ルピナスを植えたのはこの絵本とは関係ないわ。ルピナスは他の植物に比べ砂地でも良く根が広がり、他の植物が成長する土壌を作ってくれるからよ」という答え。植えられていたのは、キャンプ場の辺りに自生するSeacoast Lupineというルピナスで、将来、施設の周りに、子どもたちが木陰で休めるような大きな木が育つようにルピナスを育えたのだ。

私には、以前からこの絵本の主人公ルピナスさんが、なぜルピナスの種を撒いたのか不思議だった。町を花でいっぱいにするためならば、ルピナスに限らずに他の花の種でもいい。アンさんの話を聞いて、私にはルピナスさんが世界を美しくするためにルピナスの花の種を撒いた本当の意味が分かった気がした。

帰国直前、ポートランドの町でパウエルズブックスという本屋に行ってみた。この書店は、大型チェーン店ではない書店としては世界最大級の売り場面積を持つ書店で、ポートランドの観光名所にもなっている。土曜日ということもあり、その日もたくさんの人でにぎわっていた。子どもたちはコミックやおもちゃなどのコーナーに一直線で向かって行ったが、私は主人のお土産に本を買おうと店の中をウロウロしていたら迷ってしまった。売り場は本のジャンルごとに色分けされていて、カウンターで探している本のジャンルを言うと「何色の何番に行ってみて」とメモを渡された。慣れれば、どこに何の本があるか、簡単にわかるようになっているらしい。

目的の本を探した後は、児童書や絵本コーナー行ってみた。絵本コーナーはカーペット敷きになっていて、おもちゃで遊ぶ子どもがいたり、親子で本を選んだり、お母さんの膝で絵本を読んでもらっている子どもがいたりと、まるで図書館の児童書コーナーのようだった。ただ図書館と違うのは、新品の同じ絵本が何冊も平積みにされていることだ。見ると『ルピナスさん』も何冊も積み上げられている。さすが、アメリカの絵本作家の本だなと思い、手に取ってよく見ると題名がルピナスの学名の’Miss Lupinus’(ミス・ルピナス)でも英語名の’Miss Lupine’(ミス・ルピン)と書かれているわけでもなく、’Miss Rumphius’(ミス・ランフィアス)となっている。道理でアンさんに「ルピナスさんって言う題名の絵本」と言っても分かってもらえなかったはずだ。

後で本文を読んで分かったのだが、原書の題名は、主人公のアリスが大きくなって図書館で働いたり、世界中を旅していたりしたころに呼ばれていた名前、ミス・ランフィアスだった。ルピナスという植物が日本ではアメリカほど一般的ではないからこのような邦題にしたのかもしれないが、原題ではミス・ランフィアスの生き方そのものが象徴されているのに対し、日本語訳ではルピナスという植物の種を撒いた行為が重視されている気がする。図書館や書店で日本語に翻訳されたすばらしい絵本がたくさんあるにもかかわらず、知らず知らずに日本人作家の絵本を手に取ってしまうのは、このような原書と翻訳の微妙なニュアンスの違いを読者が敏感に感じ取っているからかもしれない。