2016年3月20日 発行

暖かくなったので、ちょっと体力づくりと電動自転車で出かけてみた。フル充電しても、この地方特有の春の強風に吹かれると、すぐに電池がなくなってしまうので、電池節約のためスイッチを切ってせっせとペダルをこぐ私。ほどよく汗もかいて、これなら痩せられるかも。おまけに野の花の芽吹きや春の日差しの柔らかさも感じられる。なかなかいい!けれども気を抜くと崩れた路肩ではこけそうになり、恐る恐る大型ダンプカーの横をすり抜け、交差点では歩行者信号に従って遠回り。車に乗っていると気が付かないけど、自転車だとこの国の道路は肩身が狭い。道路は車のためにできているんだと思うと、人が車に使われているようで悲しくなった。今更、昔に戻れるわけではないけれど…。

■あかちゃんのための絵本

〜石巻市図書館・子どもの本を読む会 2月テキストに寄せて〜

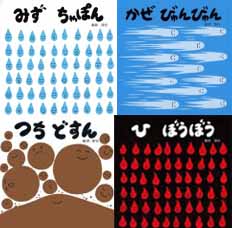

左上『みず ちゃぽん』 右上『かぜ びゅんびゅん』

左下『つち どすん』 右下『ひ ぼうぼう』

新井洋行さく・童心社

どの本も赤ちゃんが初めて会うのにちょうどいい。

ただし『ひ ぼうぼう』は、赤ちゃんに火の怖さを教えて欲しい気もする。

赤ちゃんが、うかつに火に手を出さないように。

私が、「ヨーダの本棚」を持っていくと、みなさんからよく「何かお勧めの絵本はないですか?」「赤ちゃん向けの絵本でお勧めはないですか?」と聞かれることが多い。私としては、児童書や物語も面白いんだけどなと思うのだが、それだけ幼い子どもたちに本を楽しんでもらいたいと思う大人が多いことでもある。

子どもの本を読む会でも、赤ちゃん絵本を読んでみようということで、石巻市のブックスタートでプレゼントとして配布されたこともある『みず ちゃぽん』の作者、新井洋行の絵本を読んでみようということになった。

ブックスタートとは、石巻市が2010年度から実施している事業で、3、4カ月乳幼児健診に訪れる母子が検診の順番を待っている間に、子育て経験豊富なボランティアが赤ちゃんに読み聞かせをしたり、子育ての悩み相談をしたりして、絵本を媒介にして赤ちゃんの周りの大人と赤ちゃんが、ことばや心を通わす機会をもってもらおうというもの。子どもの本を読む会に毎回出席なさっている二人のメンバーは、このブックスタートのボランティアさんだ。「『みず ちゃぽん』は、赤ちゃんがよく見てくれるよね」とのお二人の感想。

新井洋行の絵本は、とにかくたくさんあってビックリだ。本人のHPに掲載されている絵本を数えると、61冊もある。赤ちゃんに身近な水や風、土、それから冷蔵庫やお風呂、トイレなどを扱ったものや、少し大きな子どもが楽しめる物語まで幅広い。 赤ちゃんが毎日の生活で感じている物が楽しい動きのある絵で目に飛び込んできて、大好きな人の声で言葉になったら、赤ちゃんもうれしいだろうなと思う。

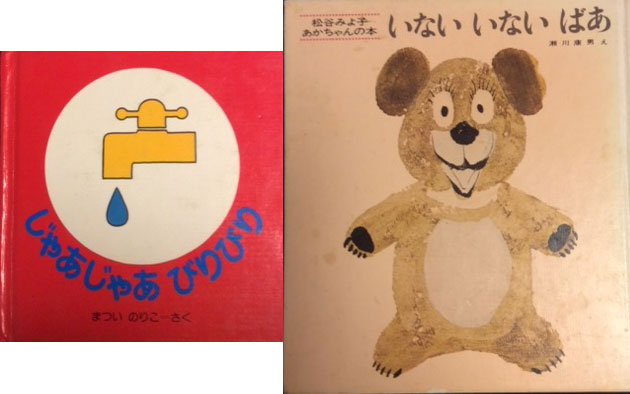

娘や息子たちが赤ちゃんだったころは、『じゃあじゃあびりびり』(まついのりこ作・偕成社)をよく読まされた。カラフルなイラストで、「じどうしゃ ぶーぶーぶーぶー」「いぬ わんわんわんわん」「みず じゃあじゃあじゃあ」「かみ びりびり…」と赤ちゃんの回りにある物がだす音の擬音語が続く。この本、我が家では、本当に子どもたちにぺージをビリビリされてしまったが、今は厚いボードブック仕様になっているらしい。そう言えば、新井洋行の『れいぞうこ』などのシリーズもボードブック仕様で、赤ちゃんが乱暴に扱っても安心だ。

赤ちゃんが喜ぶ絵本は、絵も大事だが、物語の構成にもポイントがある。『じゃあじゃあびりびり』のように左右2ページ、もしくは『いないいないばあ』のように、見開きページの2場面で完結するようなお話が繰り返され一冊の本になっている構成が良いらしい。個人差はあるが、それが幼稚園に通う頃には、本全体が起承転結の構成になっている短いお話が理解できるようになり、小学校に入るころにはちょっと長いお話の絵本も理解できるようになる。こんなこと、子育て経験がある人ならだれでも知っているようなことだと思っていたが、この特徴を話すと驚かれたり、論文で検証されていたりするから、こっちもビックリしてしまう。※

とは言いながらも、いくら子どもの興味にあった絵本を用意して子どもたちに読んであげようと思っても、絵本よりも面白いものがあれば子どもたちはすぐにそっちにいってしまうものだ。テレビが点いていればテレビに、最近ではスマホでビデオを見たりゲームをしたりと楽しいことはいっぱいあるので絵本を読むのも難しいのだろうなと思う。

かつて私の書いた文章にも、我が家の子どもたちのテレビ視聴やゲーム時間の扱いに悪戦苦闘した日々がつづられている。長男、長女が赤ちゃんの頃はテレビの電源を切って1年ぐらい見せていなかったり、仕事で疲れて帰った主人が寝る前に何冊も絵本を読まされてへろへろになっていたり、長男とテレビゲームの時間は30分と約束しても時間が守れず何度も私とけんかになったり…、本当に苦労していたんだなと我ながら感心する。けれど、こんなに苦労して赤ちゃんの頃はテレビを見せていなかった息子もテレビ見放題で育った次女も、今では共にアニメ好き、ゲーム大好きのいわゆるオタクになったことを思うと、赤ちゃんのころにどのように育ったかは、その後にあまり関係はないらしい。生まれて1歳までテレビを見たことがなかった長女も今では韓流ドラマに夢中だ。

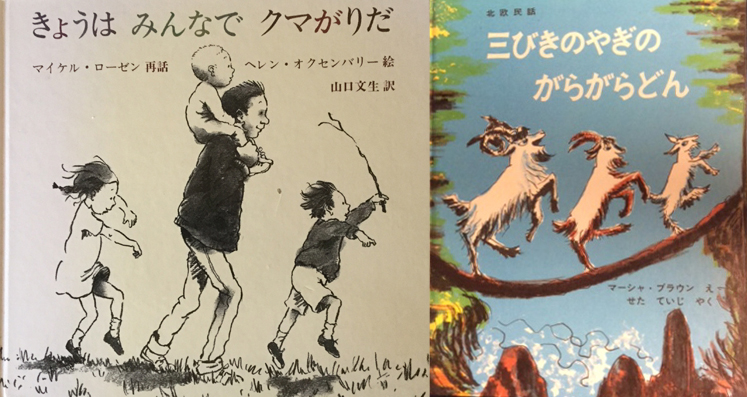

そんな子どもたちだが、私が文章を書こうと絵本を机に積み上げていると「懐かしいね」なんて言いながら、昔読んだ時の感想を語ってくれて驚いたりする。楽しんだ絵本のことばは、家族みんなの共通語で「きょうはみんなでくまがりだ」といえば、家族みんながヘレン・オクセンバリーの絵本を思い出すし、「ようし、きさまをひとのみにしてやろう」と言えば、『三びきのやぎのがらがらどん』を思い出してくれる。たぶん、他の人が聞いたら?と首をかしげるフレーズなんだけれど。

最近、ちょっと気になるのは、小学校高学年でも本を読む習慣のある子どもは、かなり難しい本でもどんどん読むけれど、中学生であっても読まない子はマンガ本すら読まないと答えること。仙台で30年以上松尾文庫という私設図書館活動を行い、大学の講師もなさっている松尾福子さんに講演していただいた時におっしゃっていたが、子どもが本を読めるようになるには、10歳までが大切なのだとか。どうか、周りの大人は赤ちゃんが大きくなっても、その子の周りに本や物語のある環境をずっと作り続けて欲しい。テレビやネットでおどらされない物事を考えられる自立した大人になるためには、読解力が必要なのだから…。

㊧『じゃあじゃあびりびり』まついのりこ作・絵/偕成社

㊨『いないいないばあ』松谷みよ子文・瀬川康男絵・童心社

㊧『きょうはみんなでクマがりだ』

マイケル・ローゼン/再話 ヘレン・オクセンバリー/絵 山口文生/訳

評論社

㊨『三びきのやぎのがらがらどん』

マーシャ・ブラウン絵

せたていじ訳

福音館書店

※参考/「人気の絵本における対象年齢別内容分析 : 子どもの発達に関連して」前田桂子、 上田平拓也、 嶋田真弓、宇部フロンティア大学人間社会学部紀要(2012)ypir.lib.yamaguchi-u.ac.jp/uf/file/136/.../UF10002000104.pdf

Copyright (c) Yoda Harumi, 2016 All Rights Reserved.