2015年10月30日 発行

引っ越した時に植えたケヤキが屋根に届くぐらい大きくなった。夏は涼しい木陰を作ってくれる緑の葉も、この頃色づいて風がそよぐとはらはらと落ちて狭い庭にうずたかく散らばっている。せめて門から玄関までの間だけでもきれいにしておこうと掃くけれど、次から次へと葉がはらはらと落ちてくる。たぶん、木に葉がすべてなくなるまで、このいたちごっこは続くのだろうな。しばらくは、郵便屋さんや新聞屋さんにも落ち葉を踏みしめる音を楽しんでもらうしかないかな、と箒を放り出して落ち葉を踏みしめる感触を楽しむ私。夏は雑草、秋は落ち葉、いつになったら庭がきれいになるのかなあ…。

■虫・虫・虫

~石巻市図書館・子どもの本を読む会 10月テキストによせて~

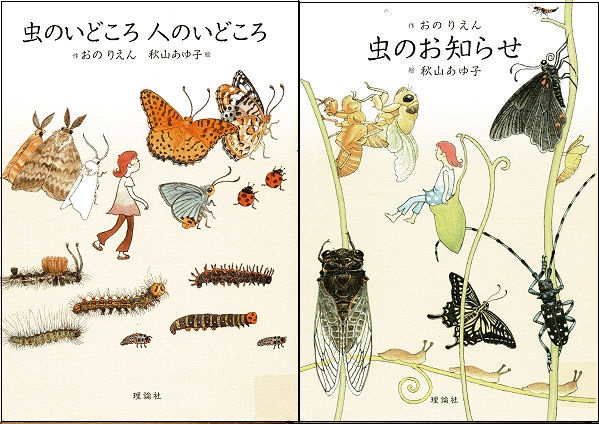

㊧『虫のいどころ 人のいどころ』 ㊨『虫のお知らせ』

おのりえん作・秋山あゆ子絵/理論社

リアルな虫たちのイラストの表紙と挿絵で、手に取りにくいかもしれないけれど、私は嫌いじゃないです。児童書ですが、子どもよりもパパやママが楽しめる、いや、読んで欲しい内容。このシリーズは、もう一冊『虫愛づる姫もどき』あり。

今月のテキスト『虫のお知らせ』の主人公、よりさんは3年生を頭に、1年、年中、年少の男の子ばかり4人兄弟のお母さん。旦那さんの仕事の都合で、都心のマンションから飛行機で2時間、更に車で1時間の田舎に引っ越してきたものの、種類も量も大きさも色も尋常でない虫たちに遭遇。怖くて苦手な虫たちに遭遇するたびに、「これ、何ですか?何の虫!?」と地元の人たちに聞く始末。地元の人にすれば珍しくもない虫たち、当たり前すぎて満足な答えに出会えないよりさんは、自分で図鑑を調べたり、ご近所さんが持ってきてくれた幼虫の蛹化や羽化を子どもたちといっしょに観察したり…。この本では、そんなよりさんたちファミリーや、時にはよりさんをヨーリーンと呼ぶ小さいものたちといっしょのファンタジーの世界で、虫たちの形一つ一つにも訳があり、すべては命をつなぐための様々な戦略のためだったことが語られている。

子どもの本を読む会でこの本について話し合ったとき、この本の中に登場するコウガイビル(通称コウガイさん)が強烈だよね、とみんなの意見が一致した。コウガイビルとは、ナメクジの天敵で、ヒルという名がついているが田んぼにいるヒルの仲間ではなく、扁形動物でプラナリアの仲間。プラナリアと言えば、高校生物の教科書の中で無性生殖する生き物、つまり細切れにしてもそれぞれが再生して元の状態になる動物として紹介されているが、そちらはピンセットでつまむぐらいの小さないきもの。しかし、『虫のお知らせ』にでてくるコウガイビルは、体長は3メートルにもなるらしい。特徴的なT字型の頭を持ち、その形が、女性が髪にさすかんざしの一種の笄(こうがい)に似ているためにその名がついたらしく、普段は地中に生息していて、雨だと地表に現れるのだとか。なんと!都内の公園にも生息しているんだとか!国外から帰化した生き物で日本全国に生息しているらしく、石巻の公園なんかにもいるのかしら?退治しようと切ったら増えるの?そんなのいたら嫌ね、という話になったのだ。

主人公のよりさんは、南の方に引っ越していったようだが、私は北に引っ越してきて今に至る。長く忘れていたが、石巻に引っ越してからは、ゴキブリも見ないし、梅雨時に家にあがってくるナメクジに驚くこともない。『虫のお知らせ』の中で、半夏生の日(夏至の11日後の日で、おそばやタコを食べたり、毒の雨が降るので雨に当たらないようにしたりなどの言い伝えがある日)に、3男のみなもが電気虫ことイラガの幼虫に刺されて大変なことになるが、我が家の庭の柿の木にはイラガの幼虫はいないし、冬になってもイラガの蛹もついていない。石巻は涼しいから、生息する虫の種類も違うし、量も少ないらしい。子どもの本を読む会で、子どもの頃ナメクジに塩をかけた話をしたら驚かれた。こちらにはナメクジが少ないから、きっとコウガイビルもいないだろうと思うとちょっと安心。

ところで、今月のテキスト『虫のお知らせ』は、同じくおのりえん作の『虫のいどころ 人のいどころ』(理論社)の続きになる本。『虫のお知らせ』が二十四節気の芒種から白露までの季節(梅雨から秋の始め)に関わる虫たちをとりあげているのに対し、『虫のいどころ 人のいどころ』は啓蟄から小満(春の始めから春の終わり)の虫たちだ。こちらの本の中で、テントウムシの羽化を観察する話があるが、そういえば、我が家でもテントウムシの幼虫を飼って羽化させたことがあったなと思いだした。

もう10年近く前かしら。ゴールデンウイークの直後の休日、ラボの子どもたちと矢本の海浜公園にピクニックに行った時のこと、レジャーシートを広げたすぐそばの草むらの中から、主人が小さな黒い生き物をつまみあげ、「これ、テントウムシの幼虫だよ」と子どもたちに見せてくれたのだ。始めて見る虫に「あのテントウムシ?本当?」と子どもたちも大人も大興奮。その後は、子どもたちは葉っぱをひっくり返し幼虫探しで大騒ぎ。そして、持ち帰った幼虫は、飼育ケースに入れられ、しばらく我が家の飾り棚に置物代わりに置かれ、ラボのたびに「先生、まだテントウムシになんないの?」と、子どもたちが観察。その後、無事に蛹になって、「蛹から生まれたてのテントウムシは黄色だって絵本に書いてあったけど本当かな?」なんて言いながら羽化を楽しみに待っていた。けれども、自然をコントロールするのは無理なこと。ある日起きてくると、赤いナナホシテントウの姿が飼育箱の中に。次のラボの日には間があるし、せっかくの命、飼育箱の中で死んだらかわいそうだからと息子と二人で、”Lady bird, lady bird, Fly away home.” とナーサリーライムを唱えて、逃がしてあげた。

思い起こせば、男性というのは生き物に憧れる遺伝子でも組み込まれているのだろうか。息子は、しょっちゅう何か捕まえてきていた。ザリガニに始まり、ドジョウにオタマジャクシにカエルの卵、バッタにカマキリ、それからカマキリの卵などなど…。クワガタムシやカブトムシはお祖父さんが息子のために送ってよこしたし、お父さんも変わった虫がいると捕まえて、「ほら、こんな虫がいたよ」と子どもたちに見せるのを楽しんでいたような…。つい最近も、庭にやってきたスズメバチを捕まえて、刺されると困るからジャム瓶の空き瓶に入れてふたを閉め「これが、あの怖いスズメバチだよ」と子どもたちに見せていたっけ。

我が家の本棚を見ると、昆虫の絵本や図鑑などが何冊もあって驚く。捕まえてきた虫たちの名前を調べるのは案外難しくて、その度に図鑑を買い足していった。主に使っていたのは主人と私だったが、ポケットタイプの蝶図鑑の裏表紙には、なんと長女の名前が書いてある。キャンプか何かで持って行って蝶の採集でもしたようだ。

そういえば、『虫のお知らせ』を読みながら、私は子どもの頃読んだ『ファーブル昆虫記』(ジョン・アンリ・ファーブル作)を思い出した。ジュニア版だったと思うが、学校の図書室に新しい本として入った『ファーブル昆虫記』をみんなで順に読んだ記憶がある。本に登場したフンコロガシやジバチなどを探してみたいと思ったけれど、多くはファーブルが暮らす南フランスでなければ生息していないことがわかって残念だなと思ったものだ。おや、我が家の子どもたちの虫に対する興味は主人譲りだと思っていたが、ひょっとすると実は私譲りだったのか…。

先日、小学生の学習のお手伝いをする機会があった。「わかりません」と手をあげた小学校4年生の女の子の理科の問題を見ると、カマキリはどのようにして冬を越しますかという問題。となりのページの解説にカマキリの卵の写真があったので、「こんなのみたことない?」と聞くと首を傾げて沈黙されてしまった。自然の中の生き物は見ようと思わなければ見えないし、一度見てしまえばいくらでも見えるようになるもの。はたして、彼女は今年の冬、カマキリの卵をみつけられるのだろうか。

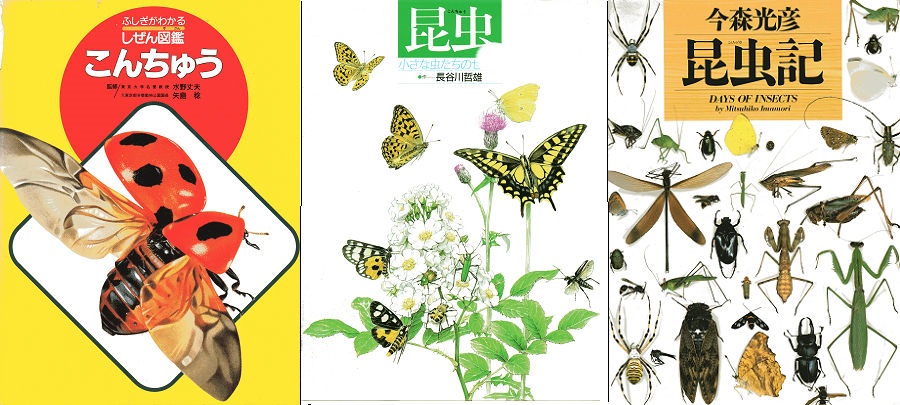

㊧『ふしぎがわかる しぜん図鑑 こんちゅう』 フレーベル館

㊥『昆虫 小さな虫たちのせかい』 岩崎書店

㊨『今森光彦 昆虫記』 福音館書店