2015年9月30日 発行

ずいぶんと風が涼しくなったのに、庭の一角を耕して植えたピーマンとプチトマトが未だに花を咲かせている。そろそろ、冬に向けて別の野菜苗を植えたいところなのだが、けなげに咲いている花を見ると、これらの花が実る前には霜がおりて収穫できないと分かっていても、引っこ抜いて耕すのが忍びない。昨年も同じ気持ちで放置して、結果、晩秋も翌春も収穫物がなかったんだよなぁ…。情けは人の為ならずというけど、野菜すら情けをかけてしまう私。だから、子育ても仕事もうまくいかないのかな…。

■宮西達也作・ティラノサウルスシリーズ

〜石巻市図書館・子どもの本を読む会 9月テキストより〜

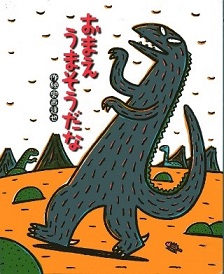

『おまえ うまそうだな』

宮西達也作・絵 ポプラ社

私が確認したところによるとティラノサウルスのシリーズは、この『おまえ うまそうだな』をはじめとして、14冊。映画にもなっています。映画化にあたり、作者の宮西達也さんは、最初に映画スタッフの皆さんに、絵本とは違うものを作ってほしいとお願いしたそう。(https://mi-te.kumon.ne.jp/contents/article/9-312/参照)

この通信の発行を再開したのだから、やはり子どもの本について学ばなきゃと思い、石巻図書館主催の9月の子どもの本を読む会に出席した。なんと、十数年ぶり、担当者にも参加者も初めまして(1名は、顔見知りでしたが)でドキドキだったが、開催場所も開催曜日も時間もかつてのまま、そして、のんびりとした雰囲気でよもやま話に花が咲くところは相変わらずでホっとした。

会に参加して新しい絵本を知ったので、さっそく近くの小学校の朝の読書タイム読み聞かせボランティアの担当の時間に読むことに決め、『おまえ うまそうだな』を選んで借りてきた。この話は、生まれたばかりのアンキロサウルスの赤ちゃんが、自分を襲ったティラノサウルを父親だと思いなついてしまい、ティラノサウルスは父親のようにアンキロサウルスの世話をやき、最後は成長したアンキロサウルスを仲間のもとに戻してやるという内容。選んだポイントは、ティラノサウルスの「おまえ うまそうだな」という言葉を聞いて、アンキロサウルスの赤ちゃんが自分の名を「うまそう」だと勘違いする場面。文字で読むよりも耳から聞いた方が絶対面白いと思ったからだ。

読み聞かせの日の前日、忘れないようにダイニングテーブルの上に絵本を2冊置いておくと、現在高2の娘が絵本を手に取り「わぁ、懐かしいな。この絵本のシリーズ、学校で流行ったんだよね。こいつ(ティラノザウルス)みんな、いいやつなんだよな」。このティラノサウルスのシリーズ、どの本も主人公のティラノサウルスは、襲おうとしていた相手を身を呈して助けるような人情味の厚い、いいやつなのだ。娘は小学校2,3年生のころに何冊もあるシリーズをクラスみんなで読みあったらしい。

さて、読み聞かせの時間はというと、思ったとおりティラノサウルスの「おまえ うまそうだな」という言葉をアンキロサウルスが自分の名と勘違いする場面では笑いが出た。そして、小学校2年生には少しおはなしが長いかなと心配していたが、飽きることもなく話に集中してくれた。この子たちも、この読み聞かせをきっかけに他のティラノサウルスのシリーズを見つけ、クラスみんなで次々と読んでくれたらいいな。

考えてみれば高2の娘が絵本を見た瞬間に絵本の内容を思い出したというのは驚くべきことだ。読書の記憶は、子どもの心に強く残っていつのだということに感心する。ほったらかしで育ててしまった娘なのに、それなりの読解力は備わっているのは、きっと小学校での読書体験の良さによるものだったのだろう。今更ながら、学校図書館の充実に力を尽くしてくださったみなさんに、心から感謝しなければいけないなと思う。

■物語の中で遊ぶ

私の仕事、ラボ・パーティの教室では、英語と日本語が流れる物語のCDを聞き、その物語をテーマに、子どもどうしで話し合い、協力して英語のセリフや流れを決め、最後にみんなで英語劇を演じるグループ活動が主な活動である。とは言っても、その第一歩、子どもが英語と日本語が流れるCDを集中して聞けるようになるまでには、かなり苦労がある。そもそも、英語と日本語でということは、普通の会話の2倍時間がかかるということ。次の日本語を聞くまで、英語を聞きながら待たなければいけない。この物語の先を知りたい、このお話が大好きで何回でも聞きたいという強い気持ちでもなければ、普通、待っていられない子どもたちは、ちんぷんかんぷんの英語が流れている間にどっかに行ってしまう。

私の仕事、ラボ・パーティの教室では、英語と日本語が流れる物語のCDを聞き、その物語をテーマに、子どもどうしで話し合い、協力して英語のセリフや流れを決め、最後にみんなで英語劇を演じるグループ活動が主な活動である。とは言っても、その第一歩、子どもが英語と日本語が流れるCDを集中して聞けるようになるまでには、かなり苦労がある。そもそも、英語と日本語でということは、普通の会話の2倍時間がかかるということ。次の日本語を聞くまで、英語を聞きながら待たなければいけない。この物語の先を知りたい、このお話が大好きで何回でも聞きたいという強い気持ちでもなければ、普通、待っていられない子どもたちは、ちんぷんかんぷんの英語が流れている間にどっかに行ってしまう。

というわけで、私たちは日々無い知恵をしぼって、歌や踊りで英語の音の楽しさを感じてもらったり、物語の理解を容易にするための活動を考えたり、共に支え合う子ども同士の仲間作りをするために奔走している。

ある日、幼稚園の課外教室で『ふしぎの国のアリス』(ルイス・キャロル原作)の物語をとりあげた時のこと。私は、物語の理解を助けるため、おはなしに登場する品物をそろえて持って行くことにした。白ウサギの時計を厚紙で作り、100円ショップでインテリア用に売られていた鍵を買い、白ウサギが落っことした扇は、娘が夏の間使っていた扇子を借りた。テーブルは幼稚園のものを借りることにして、あとはラベルに”Drink me”「わたしをお飲み」と書いてある小さな瓶に入った飲み物と小さなガラスの箱に入った干しブドウで”Eat me”「わたしをお食べ」と書いたケーキ。小さな瓶で思いついたのは栄養ドリンク剤だが、幼稚園児に飲ませるわけにはいかない。仕方がないので、小さな乳酸菌飲料のプラスティックボトルのラベルの上に紙を貼って”Drink me”「わたしをお飲み」と書き、ケーキ代わりに小さな菓子の透明ビニールの袋の上に紙を貼って”Eat me”「わたしをお食べ」と書き持参した。

さて、教室に行くと、「私、アリスになる!」と子どもたち。「じゃあ、ここは川の堤ね。日向ぼっこしててね」と私。アリスたちが居眠りするふりを始めたところで、白ウサギになった私、厚紙懐中時計を取り出して「何時だ?びょんでもない遅刻だ!」と駆け出すと、アリスたちがついてきた。その後は、お決まりのウサギ穴に落ちて、鍵を見つけたり、瓶の飲み物を飲む真似をして小さくなったり、ケーキを食べる真似をして大きくなったり…。物語が長いので、アリスが自分の流した涙の池に落ちたところで物語遊びは終了。現実に戻って、おやつタイムとなった。

そこで、せっかくだから持って来た乳酸菌飲料とお菓子を食べてもいいよと私が言うと、いつもならおやつタイムに大騒ぎするのに、子どもたちは変な顔をしている。「どうしたの?」と聞くと、「これ、飲んで大丈夫?小さくなったりしないよね」。すると、おやつをうらやましそうに廊下から見ていた子どもが、私たちのやり取りを見て「ヤクルトじゃん」と大きな声で一言。おかげで、現実に戻ったラボ会員の子どもたち、それでも恐る恐るプラスティックボトルの中身を飲み干して、「良かった、何にもおきない」とほっとした様子。

この子たちにとって、『ふしぎの国のアリス』の物語の中でおきたことは本物だったのだと思う。物語の中で遊んでいる間は、主人公のアリスが体験したように、大きくなったり小さくなったり…。そこには、本物の庭はないけど、子どもたちは美しい庭を見ていたに違いない。そこで、発せられる「なんて、きれいなの!」というセリフは、子どもたちの心の底から出てきた言葉だったと思う。

この子たちにとって、『ふしぎの国のアリス』の物語の中でおきたことは本物だったのだと思う。物語の中で遊んでいる間は、主人公のアリスが体験したように、大きくなったり小さくなったり…。そこには、本物の庭はないけど、子どもたちは美しい庭を見ていたに違いない。そこで、発せられる「なんて、きれいなの!」というセリフは、子どもたちの心の底から出てきた言葉だったと思う。

お菓子を食べ終えたアリスちゃん、袋に貼り付けてあった”Eat me”「わたしをお食べ」と書いた紙を丁寧にはがし、手の甲に貼り付けてうれしそうに帰っていった。『ふしぎの国のアリス』の物語の中でアリスになって遊んだ体験は本当に楽しかったのだろうな。雑念がいっぱいで、物語に没頭できない大人の私には、羨ましい気がした。