2015年7月16日 発行

梅雨に入ったというのに雨が少なく、過ごしやすい日が続いたかと思えば、台風の影響で高温になったり激しい雨が降ったり。ただでさえ体調管理の難しいこの季節、今年は特に難しい。しょっちゅう具合が悪いという私に、年齢を感じ始めた主人は「何か運動したら?」というが、昨日は娘にまで言われてしまった。そろそろ、健康に気をつけなきゃいけない年なのね。三日坊主の私には、何が一番いいのかしら…。

■変わらぬものと変わるもの

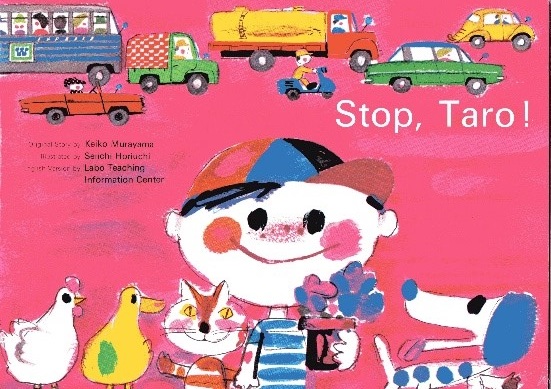

『たろうのおでかけ』

村山桂子著・堀内誠一絵

英語版

ラボ教育センター刊

「だめだめだめ」は、Stop!なのだなと思うと面白い。

仕事で幼稚園の課外教室に行った時のこと、『たろうのおでかけ』のお話を楽しもうと絵本を取り出したところ、一人の女の子に「いや!」といって、絵本を踏みつけられてしまった。絵本を踏みつけられカッとなった私、「絵本踏んづけちゃだめでしょ!」。その後はみなさんの想像どおり、その子は泣きだし、教室の活動はストップ。もう、だから幼児は嫌なんだよなと私も半ばやる気喪失。

でも、ラボ・パーティって面白くないという気持ちで帰って欲しくはない。『たろうのおでかけ』は、主人公のたろうが友達のお誕生日のお祝いにアイスクリームとすみれの花を持って、犬や猫たちと町の中をぬけて大急ぎで友達の家まで出かけるお話。そうだ!アイスクリームを買いに行こう!そうすればたろうが「あいすくりーむがとけるから」って言う気持ちがわかって、絵本を読むのが楽しくなるかもしれない。というわけで、気分を変えて幼稚園を抜け出し、私は幼児二人を連れて近くのコンビニエンスストアにおでかけ。

「スキップすると早いんだよ」と一人がスキップすれば、もう一人の女の子もスキップ。私は思わず「だめ!スキップしちゃ」。デコボコした歩道を歩いてつまづけば、「気をつけて、けがをするよ」。交差点に来れば、「横断歩道をわたらなくちゃ」。信号を見れば、「赤はわたっちゃいけないよ、緑になるまで待つんだよ」。これって、全部、絵本の中でお母さんやおまわりさん、郵便屋さんなどの大人たちが言う言葉ではないか!

アイスクリームを買って、来た道を気をつけて帰ってくると、ようやく幼稚園の園庭。「もう、走ってもいいよ」と私が言うと、子どもたちは園庭でサッカー教室をやって いる様子を見て、「先生、サッカーのじゃまになるから、端っこを歩かなくっちゃいけないんだよ」。子どもたちは、なかなか冷静である。

お部屋に入って、ちょっぴり柔らかくなったアイスクリームを食べていると、ママたちがお迎え。『たろうのおでかけ』の絵本を見て、「私、子どものころ、この絵本読んだんです」と一人のママが。この絵本、初版が1963年(昭和38年)と東京オリンピックが開催される前年である。ずいぶん古い絵本だ。そして、昔も今も道を歩く幼い子どもたちにかける大人の言葉は同じであることに驚く。

そういえば、もう成人した長男もこの絵本が大好きだったっけ。車好きだった息子に、車が沢山出てくるページを何度も読まされた。オート三輪やコーラの瓶が沢山並んでつまれたトラックに興味津々だったなあ。この絵本が出版された当時と今では道路を走る車の形も性能もずいぶん変わったし、大人が声をかけると不審者と言われたりすることもあるけれど、本当に子どもが安全に暮らすためには、大人が見守り声をかけることが大切なのだろうなと絵本を見ながら改めて思う。

■子どもの世界

先日、宮城県のラボ・パーティの合同発表会があり、私の教室の子どもたちは宮沢賢治作の『雪渡り』を発表した。私たちは、時々物語を劇化して舞台で発表するのだ。発表するとなれば、少なくとも3カ月間ほど飽きないように手を変え品を変え、いろんな切り口で物語に取り組む。

『雪渡り』は、四郎とかん子という人間の子どもがある日、凍った雪の上を「堅雪かんこ、凍み雪しんこ」とわらべうたを歌いながらあるいていると、白い狐の子ども紺三郎に出会い狐小学校の幻燈会に招待される。雪が凍った満月の夜、幻燈会に出かけて行った四郎とかん子は、人をだますという狐の作った団子を食べるのをためらったものの最後には狐を信じて食べ、子狐たちと心の交流を持つという物語だ。

物語に取り組んで間もないころ、小学生二人に「四郎とかん子が出会ったのが狐だったけど、どうして他の動物じゃなくて、狐だったんだろう?」と質問してみたことがある。彼らの意見によれば、猫は冬はこたつで丸くなるって歌でもあるし、犬も寒さに弱いし、狐は寒さに強いと思うから狐なんだと答えてくれた。彼らの答えは何とも理論的で、私にはちょっとさみしい気がした。

ところで、私の娘は、普段は自転車で高校まで通っているのだが、雨の日や寝坊した日は車で送迎することにしている。その道の途中に、紫明神社がある。震災前は家々に囲まれ気にすることもなかったのだが、周りの建物が撤去されると、小さな赤い鳥居と小さな古い木造のお社、そして狛犬の代わりに置かれた2匹の石の狐が目につくようになった。お社の後ろに津波で流されたであろう石像がそっとおかれているが、2匹の狐たちは津波に耐え、神の使いとしてしっかりとお社を守るように座っている。

稲荷神は農耕の神様で、白い狐はその使いだという。透明な心の持ち主の子どもと神の使いの白い狐の交流があったっておかしくない。教育の世界で「10才の壁」という言葉があるが、狐小学校の幻燈会に行けるのは11才まで。昔は数え年で数えただろうから10才だ。12才以上の兄さんたちが幻燈会に行けなかったのは、もう大人の仲間入りをしていたからに違いない。

さて、いよいよ発表会の日が間近に迫ったある日、子どもたちに「この物語のテーマって何かしら?」と聞いてみた。大きな子どもたちが答えに窮している中で、小学1年生の男の子が、スーパーマーケットの駄菓子コーナーで見つけて私が持って行ったきび団子を食べながら、「食うことだ」と即答。幼い子どもたちは、直感で物語の本質を掴むので感心する。

さらに幼稚園児の女の子二人がこの物語を楽しむ姿をみると、この物語の本当の面白さがわかる。ストーリーなんてどうでもよくて、面白いのは「堅雪かんこ、凍み雪しんこ」と歌う、わらべうたなのだ。舞台のための練習では嫌がったり泣いたりしている子どもたちなのに、お部屋へ入ってきたときやおやつを食べるときなど、ふとした時に本当に楽しそうに、「堅雪かんこ、凍み雪しんこ」とリズムをつけて歌っている。そして、本番当日、日常と全く異なる緊張する舞台の上で、実に楽しそうに「キックトントン…堅雪かんこ、凍み雪しんこ、野はらのまんじゅうはぽっぽっぽ、…」と踊りながら歌ったのだ。そういえば、満月の夜の狐小学校の幻燈会も、四郎とかん子にとっては、非日常の世界だったはずだ。

宮沢賢治の物語はたくさん絵本になっているので、『雪渡り』の絵本を子どもたちに見せてあげようと、図書館で探してみたことがある。どの絵本も主人公が子どもだからか、ほんわりとした可愛らしい絵柄で、中には紺三郎が白狐ではなく、いわゆる狐色で、この物語の透明なイメージを表現しているとはいいがたいものばかりだった。大人は、やっぱり偽(うそ)つきのようだ。

日和山への登り口にある紫明神社の狐。石巻で流行り病が猛威を振るったとき、町にひとりも患者がでなかったのは、この神社のおかげだと大切にされてきたそう。

Copyright (c) Yoda Harumi, 2015, All Rights Reserved.